Al término de la conquista, los españoles comenzaron a introducir diversos animales para la encomienda de varias actividades de índole agraria y para consumo alimenticio. Algunos de los animales más exportados de España hacia al Nuevo Mundo fueron las vacas, ovejas, cabras, caballos y cerdos.

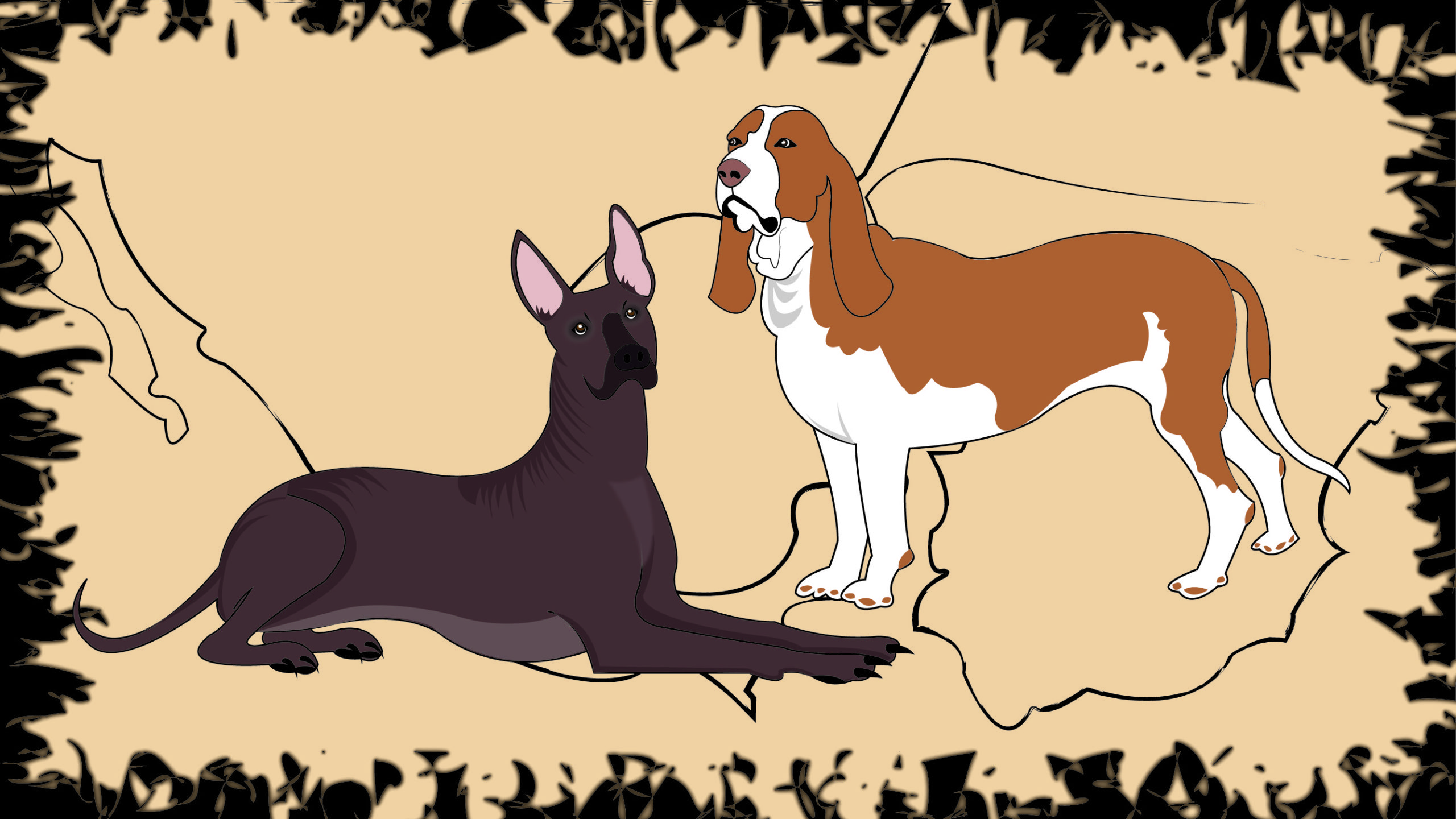

Junto con estos animales llegaron otros más que, si bien ya eran conocidos por los pobladores originarios, también representaron una diversidad dentro de la misma especie, como el caso del perro. En el México prehispánico se tenía, por ejemplo, al xoloitzcuintle, el cual estuvo a punto de extinguirse porque los españoles lo asociaban con la “idolatría” indígena por su carácter ritual, la cual muchas veces fue castigada por herejía y dio pie a varios juicios incluso en contra de personas que poseían estos animales que comenzaban a volverse domésticos.

Uno de esos casos sucedió en el año de 1685 en contra de Fernando de Lezcano, un hombre de origen español residente del estado de Zacatecas. Era un rico minero de 60 años que vivía muy retirado en el poblado de Chalchihuites, no se tenía conocimiento de que hubiera tenido pareja, jamás había contraído nupcias y mucho menos formado una familia.

Retraído de la sociedad, De Lezcano sólo vivía rodeado de esclavos de origen africano a los que designaba diversas tareas para el cuidado de su hogar y de los terrenos y demás trabajo duro que se presentara; sin embargo, lo que más resaltó sobre su estilo de vida fue la gran cantidad de perros que tenía bajo su custodia y el trato tan distintivo que les daba.

Según los relatos de quienes fueron los responsables de que sucumbiera ante el Tribunal del Santo Oficio, De Lezcano tenía una extraña afición hacia los caninos, decían que cuando una perra paría, este celebraba el acontecimiento con grandes regocijos y colocaba dos cirios de cada lado de la parturienta como agradecimiento del acto de la naturaleza.

Otras de las acciones que juzgaban era que el señor De Lezcano se refiriera a sus perros como hijos, algo que era considerado como una insensatez, ya que nadie en su sano juicio haría eso. También solía llevarlos a dormir con él y sentarlos en la misma mesa a la hora de la comida, los alimentaba con chocolates y carne, por lo cual solía comprar un becerro cada semana. Cuando uno de ellos moría, organizaba el sepelio y recibía el pésame de algunos lugareños cercanos, los cuales corrían el rumor de que pensaba dejarles una herencia.

Las acusaciones llegaron al punto de testificar que llegó a azotar cruelmente a un esclavo de confianza y a malbaratarlo por haber golpeado a un animal. Además de estas acciones y de muchas otras, no se le veía cumplir con sus obligaciones religiosas, pues cuando asistía a una misa evitaba hincarse poniendo de pretexto que sufría de almorranas, lo cual fue considerado como una blasfemia dicha dentro de la iglesia.

Finalmente, las autoridades le dieron a Fernando de Lezcano un castigo pecuniario y le ordenaron deshacerse de algunos de sus perros, así como darles el trato que se le daría a cualquier animal y no tratarlos como si fueran humanos o miembros de su familia.

Referencia: Instituciones coloniales, Inquisición., vol. 520, exp. 96.

———-